2. 南方医科大学公共卫生学院//广东省热带病研究重点实验室,广东 广州 510515

2. School of Public Health, Guangdong Provincial Key Laboratory of Tropical Disease Research, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China

2019年12月,中国湖北省武汉市出现了多例不明原因肺炎病例,其中27例有华南海鲜市场暴露史[1],后续研究表明,该疾病与一种新型冠状病毒感染相关。2020年2月21日,世界卫生组织将新型冠状病毒感染的肺炎命名为“COVID-19”,同时,国际病毒分类委员会将新型冠状病毒命名为“SARS-CoV-2”[2]。COVID-19自暴发以来,发病率一直持续增长,传播迅速,截至2020年3月23日10:00,全球189个国家共计报告COVID-19确诊病例332 930例,死亡14 510例; 中国共计报告COVID-19确诊病例81 601例,死亡3276例[3]。本研究在疫情蔓延发展趋势严重胶着时段,针对湖北和河南两省部分地区居民关于COVID-19的认知、态度和行为(KAP)情况开展研究,为采取包括健康教育在内的精准防控措施提供参考依据,为政府部门制定相关措施提供科学依据。

1 对象和方法 1.1 对象研究对象为湖北及河南两省部分地区12~67岁的居民,采用网络方便抽样的方法进行现况调查研究。假定知晓率 P=25%,ɑ=0.05,容许误差(d)为±3%,设计效应(DEFF)为2,问卷回收率90%,根据现况研究公式计算所需最低样本量1852。

1.2 调查时间、内容和方法调查时间为2020年2月21日12:00~2月23日12:00。基于QQ和微信等网络途径邀请研究对象,利用问卷星(问卷星,https://www.wjx.cn)自行设计电子调查问卷,问卷内容包括:(1)一般人口学特征(如地区、性别、年龄、职业、地区、文化程度等); (2)居民对COVID-19的相关知识和态度(主要症状、传播途径、易感人群及防护知识等); (3)个人防控行为(口罩佩戴、正确手部卫生、减少人际接触、正确就医等); (4)居民对于疫情及疫区的态度,和生活状态。问卷中关于新型冠状病毒肺炎相关知识8题,防控行为共8题,答对得1分,答错得0分,各类题目的分数相加为该类总得分。根据答卷整体水平划分层次,其中认知满分8分(< 6分为认知不良,≥6分为认知良好)、防控行为满分8分(< 6分为防控不良,≥6分为防控良好)。

1.3 统计方法对收回的问卷进行初步检查核对后,导出数据,采用SPSS 18.0软件对数据进行整理、逻辑核对、描述和统计学分析。调查对象年龄不符合正态分布,采用M(P25,P75)描述,其他基本情况采用率或构成比描述; COVID-19认知和防护得分采用标准差±均数描述,并采用方差分析进行比较调查对象的性别、城乡、职业等特征间的差异; 采用χ2检验比较不同特征调查对象对COVID-19的信息获取渠道、症状和传播途径知晓率以及对目前防控措施是否满意之间的差异。双侧检验,检验水准α=0.05。

1.4 质量控制首先依据性别、年龄、城乡、文化程度和职业等因素选取10名对象作为“一级种子”,使样本抽样更具可信度“。一级种子”将问卷通过QQ或微信转发给自己认为适合接受调查的10名好友作为“二级种子”,“二级种子”再继续通过QQ或微信进行问卷转发。问卷不涉及任何隐私信息,所有题目限定为必填项,以保证应答率。相同IP地址只能作答1次,网络问卷后台自动监测每份问卷的答题时长,答题时长低于120 s的视作废卷。

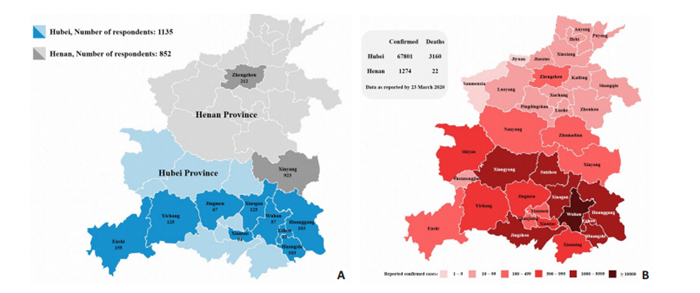

2 结果 2.1 研究对象基本情况此次调查研究共回收2010份问卷,其中有效问卷1987份,有效应答率为99.59%;1987名调查对象分别来自武汉市、黄冈市、黄石市、孝感市、鄂州市、仙桃市、荆门市、宜昌市、恩施市、信阳市、和郑州市,调查对象所在城市为武汉及大多数位于武汉周边的城市,属于此次疫情形势严重地区(图 1);调查对象的年龄M(P25,P75)为19(16,40)岁,年龄范围为12~67岁; 男性为52.9%(1052名); 城市、城镇和农村地区对象分别为20.5%(407名)、29.7%(591名)和49.8%(989名),农村地区约占近半; 其中职业以学生居多,为54.3%(1080名); 学历以高中及以下为主,占72.3%(1438名)(表 1)。

|

图 1 调查对象所在地区及湖北、河南2省COVID-19疫情分布图 Fig.1 Distribution of responders (A) and COVID-19 outbreaks (B) in Hubei and Henan Provinces. |

| 表 1 研究对象的人口学特征 Tab.1 Demographic characteristics of the responders in this survey (n=1987) |

调查对象对COVID-19可以在人际间传播(99.2%,1971名)和经呼吸道/飞沫传播(99.2%,1971名)的知晓率最高; 知晓无症状感染者具有传染性的对象占95.1%(1891名),知晓密切接触者需要隔离医学观察14 d的对象占92.8%(1845名); 但对COVID-19人群普遍易感(75.7%,1306名)及其具体症状(39.8%,792名)知晓率相对较低。绝大多数对象(97.5%,1937名)认为蝙蝠可能会携带该病毒,而认为穿山甲、未经检疫的野生动物及生鲜和果子狸可能携带该病毒的比例较低,分别为74.5%(1480名)、72.2%(1434名)和69.0%(1371名)。大部分调查对象(98.3%,1954名)知道一次性医用口罩、医用外科口罩及N95防护口罩均能有效预防COVID-19,了解口罩的正确防护时间的调查对象占75.1%(1492名)。知晓75%酒精、高温(56℃30 min)和含氯消毒剂(84消毒剂)能消灭该病毒的调查对象分别为70.2%(1395名)、59.3%(1179名)和59.3%(1179名)。

2.2.2 不同特征人群比较认知情况包括对COVID-19的传播途径、发病症状等流行病学特征,病毒类型等病原学特征以及防治病毒有效措施等。研究对象COVID-19的认知得分为6.36±1.17,其中6分及以上1556人(占78.3%)。性别、年龄、职业和文化程度不同者对COVID-19的认知情况差异均有统计学意义(P均 < 0.05,表 2)。

| 表 2 不同特征人群对新型冠状病毒肺炎的认知情况 Tab.2 Knowledge of COVID-19 in populations with different characteristics (n=1987) |

将表 2中卡方检验结果具有统计学意义的人群特征纳入多元Logistic回归模型。运用逐步回归法构建模型,-2倍对数似然比值为2057.1,卡方值554.6,P < 0.001。对进行Logistic回归分析的变量赋值(表 3)。以认知情况为因变量(0=认知不良,1=认知良好),以性别、年龄、职业、文化程度为自变量进行多因素Logistic回归分析。结果显示,女性、学生和本科(大专)及以上学历群体与COVID-19认知良好相关联(表 4)。

| 表 3 不同特征人群对新型冠状病毒感染肺炎认知情况的Logistic回归分析变量赋值表 Tab.3 Logistic regression analysis variables assignment for different characteristics variables on COVID-19 (n=1987) |

| 表 4 不同特征人群对新型冠状病毒感染肺炎的认知情况的多因素分析Logistic回归分析 Tab.4 Multivariate logistic regression analysis of knowledge of different characteristics on COVID-19 (n=1987) |

大多数的调查对象(89.8%,1785名)表示在疫情期间害怕因有人串门、拜访而遭到感染;表示出现不同程度的担心、焦虑、恐慌等心理反应的调查对象占77.2% (1534名),其中主要原因是疾病的未知性、传染性及一定的致死性,且暂未研发出特有的治疗方案(81.5%,1250名),其次是因为信息的多样性而无所适从和口罩等医疗资源相对匮乏,占比分别为44.0% (675名)和66.8% (668名);其中表示需要了解一些心理知识与技能以应对本次疫情的调查对象占45.9% (913名);表示需要心理干预的调查对象占16.7% (322名)。认为社会上对疫情严重地区人员返程存在偏见的调查对象达63.6% (1264名),对于国家推迟疫情严重地区返工/返校,绝大多数调查对象(95.5%,1899名)表示理解。身处疫情严重地区,认为自己受到偏见的调查对象占22.4% (446名),对此类偏见行为表示可以理解但觉得沮丧的有54.3% (1078名);大多数调查对象(87.1%,1730名)认为社会上对新冠状病毒确诊者/疑似者的偏见严重。不同性别、年龄、居住地、职业及文化程度的人群对COVID-19的态度无显著性差异(表 5)。

| 表 5 不同特征人群对新型冠状病毒感染肺炎的态度表现比较 Tab.5 Attitudes of COVID-19 in populations with different characteristics (n=1987) |

研究对象感到各类相关的物资出现不同程度的短缺情况,疫情防护用品(口罩、75%酒精、84消毒液等)、食物(蔬菜、水果、肉蛋奶等)及生活日化品(卫生纸、洗发水等)短缺的占比分别为69.4% (1378名)、33.2% (659名)和17.1% (339名),当疫情防护用品(口罩、75%酒精、84消毒液等)缺乏时,做好防护自行超市采购、网络平台下单后由专门人员递送及基层社区相关管理人员发放所占比例分别为46.5% (924名)、22.8%(453名)和13.5%(269名),有24.7% (490名)的对象表示暂无渠道购买防疫用品。

2.4 COVID-19防护行为情况1987名研究对象COVID-19防护行为平均得分为7.52 ± 0.02,其中得分为6分及以上的对象占96.9% (1926名)。因为疫情取消了原有的春节假期旅游计划或推迟复工/复学的对象达95.9% (1906名);绝大多数对象(99.5%,1977名)表示如果怀疑自己感染了新型冠状病毒,会选择到定点医疗机构检查;对咳嗽或打喷嚏时遮掩口鼻、按照规范正确使用口罩、按照规范正确进行手部卫生、减少亲友聚会、减少前往公共场所这5种防护行为,执行率分别为92.4% (1836名)、95.9% (1905名)、93.5% (1858名)、88.8% (1765名)、和93.1% (1850名)。较大比例的调查对象(82.3%,1636名)愿意主动向亲朋好友宣传关于COVID-19有关的科学知识.不同特征人群的防护行为比较,不同性别和认知情况对COVID-19的防护行为改变具有统计学意义,城乡之间和不同文化程度、职业之间的差异无统计学意义(P> 0.05,表 6)。

| 表 6 不同特征人群对新型冠状病毒感染肺炎的防护行为 Tab.6 Practice of COVID-19 in populations with different characteristics (n=1987) |

调查对象获取疫情相关知识、动态和防控政策与措施的主要渠道为网络社交工具(QQ、微博、微信等) (93.5%,1858名),其次为电视(76.3%,1516名)、广播(34.2%,681名)和社区宣传材料(30.5%,606名),政府机构及专业机构的官方网站、搜索引擎和报纸杂志依次为(27.0%,537名)、(25.0%,496名)和(10.8%,214名)。

3 讨论自COVID-19疫情暴发以来,中国采取了全方位的政府和社会总动员,疫情蔓延的趋势已经逐步得到控制[4]。本研究开展湖北、河南两地居民对疫情相关知识认知、态度和行为的调查研究。研究发现,疫情严重地区居民对COVID-19的认知及防护行为总体良好,疫情的蔓延也给居民的心理造成了一定的负担,同时,物资保障方面仍有不足之处。由此了解到疫情严重地区居民在疫情暴发流行期的防控薄弱点,从而更加有效地促使居民正确做好个人防控措施,为进一步采取针对性的防控策略、措施和健康教育提供科学依据。

良好的认知能促使居民更加科学有效的应对疫情。本次研究结果显示,研究对象对COVID-19相关知识的认知良好率为78.3%,与齐晔[5]等、陈燕[6]等调查结果有一定出入,可能与不同研究对知识知晓的界定标准和题目设计不同有关,但提示居民认知仍有待提高。其中,调查对象对COVID-19的传播途径及相关防护知识知晓率较高,均达到90%以上,但是COVID-19人群普遍易感的知晓率较低,为75.7%,而对COVID-19的具体症状[7]知晓率更低,仅为39.8%。提示调查对象对COVID-19相关知识的认知不够全面,应加强对疫情相关症状知识的宣传教育,从而增强其自我防护意识。多因素Logistic分析表明,女性、学生和本科及(大专)以上学历群体与COVID-19认知良好相关联。可能的原因是女性群体在疫情中对相关信息的关注度更高,而学生及较高文化程度群体获取信息的渠道更加丰富[8],也愿意通过官方权威渠道了解疫情信息,对信息真伪的辨识能力也更强,所以对疫情相关知识更为了解。提示男性及低文化程度群体对COVID-19的相关健康教育是一个重点,积极促进其养成良好的卫生习惯,更为有效及针对性的加强宣传力度,提升居民对疫情的重视程度。

在疫情防控行为方面,居民的防护行为总体上良好,本次研究结果显示,90%以上的调查对象能够做到咳嗽或打喷嚏时遮掩口鼻、按照规范正确使用口罩、按照规范正确进行手部卫生、和减少前往公共场所[9-11],同时也有着正确的就医观念;但是在减少亲友聚会方面,调查对象的执行率相对较低,不足90%,可能存在发生感染的风险,应该予以重视,加强监督管理[12]。结果显示,女性及认知良好的人群防护行为更加良好,其余不同群体的防护行为无明显差别。可能的原因是女性群体的总体认知良好率要高于男性,所以在疫情防护方面,女性群体可能会更加重视及规范防护,所以其整体的防护良好率较高。而身处疫情严重地区,政府开展COVID-19疫情的相关宣传力度很大,大多数居民对疫情的认知良好,能够积极有效的采取各种防护措施。提示良好的认知对于促进居民做好防护措施有着积极的意义[13-14],在后续的防控工作中,应继续加大疫情相关信息的宣传力度,同时应重点加强对男性群体的宣传教育,促使全体居民保持良好的认识及防护行为,从而改善居民的防护行为[15-16]。

疫情防控期间,居民的心理健康状态需要重点关注[17-18]。由于COVID-19的暴发正处于中国春节这个特殊的时间点,大多数居民都会担心因为有人串门、拜访而带来疫情的传播,出现了不同程度的担心、焦虑、恐慌等心理反应,主要原因是疾病的未知性、传染性且无特效治疗方案;接近半数的居民表示需要了解一些心理知识与技能以应对本次疫情,甚至部分居民表示需要心理干预,占比达16.7%。自疫情暴发以来,防控工作已经持续数十天,结果提示,疫情的发生不仅带来了生活工作上的不便,同时也对居民的心理状态带来了极大的压力,疫情期间的不良心理问题不容忽视,特别是需要心理干预的居民,应给予重点关注[19]。所以在开展防控工作的同时,应注重疫情严重地区相关群体的心理健康状态,减轻其心理负担,可以利用网络平台加大心理健康教育的宣传力度,同时开展相关的在线心理咨询及辅导,让有需求的的居民做到心理问题早发现、早评估、早干预,减少和避免因为疫情导致的心理问题给正常生活造成影响[20-21]。同时,此次调查对象分布在湖北及河南两地,由于身处疫情严重地区,由于疫情引起的一些偏见行为也引发部分居民的担忧,虽然超过半数居民对此类偏见行为表示理解,但仍旧会有沮丧感,会担心复工复学后会受到地域歧视。所以在目前疫情已经逐步得到控制的情形下,疫情相关信息的公开透明及真实尤为重要,能够让居民更及时更清晰的了解疫情防控工作的进展,缓解心理压力,同时,政府及媒体应积极引导正确的舆论导向,消除可能存在的偏见行为,让人民在疫情结束后更好的回归正常生活[22]。

物资保障工作是疫情防控中非常重要的一环。本次研究结果发现,身处疫情严重地区,大多数居民均出现了多类物资的不足或一定程度的短缺,其中疫情防护用品的缺乏较为明显,当物资缺乏时,居民大多数会选择做好防护措施前往菜市场和超市自行购买,网络平台的采购占比相对较少,同时也有居民表示关于防疫用品暂无渠道购买。提示在疫情期间,居民的各类物资保障仍有不足,可能与疫情期间物流的管控有关,所以部分地区和人群出现了防疫物资供应不足甚至无购买渠道的现象,目前国内疫情逐步得到控制,应做到防疫生产两不误,各地需稳步有序复工复产,相关部门加大对各类物资供应及运输途径的管控,尤其是要加大防疫用品的供应与管控,杜绝哄抬物价的行为,以保证物资的供应,从而保障居民的正常生活[23]。

本次研究结果显示,网络社交工具(QQ、微博、微信等)成为了疫情期间居民获取疫情相关信息的主要渠道,与其他调查结果相似[5-6];电视、广播等传统媒体在疫情相关信息宣传方面依旧发挥着重要作用,同时社区的宣传也发挥着重要的作用。但政府和专业机构的官网作为权威信息的主要获取渠道,在此次调查中占比偏低,提示相关机构可结合网络社交工具等新媒体方式加大宣传力度[24-25],提供更具针对性及权威性的疫情相关信息,避免不实信息的传播。但是由于人群结构的复杂性,文化程度不一,对于信息获取和真实性的辨别上存在差异,所以各种信息渠道在传递疫情相关信息时,一定要确保其真实可靠,政府应当加强监管,居民也应做到不信谣不传谣,保证疫情防控工作平稳高效的进行。

2020年2月28日,世界卫生组织宣布将2019冠状病毒病的全球传播风险和影响风险级别上调为“很高” [26],2020年3月11日,世界卫生组织宣布2019冠状病毒病已具有“全球大流行”的特征[27],所以疫情防控工作在此阶段仍不能掉以轻心。本次研究针对疫情严重地区居民,利用互联网调查工具开展KAP现况调查,了解该地区居民的对疫情的认知、态度和防控行为,了解居民的的生活和心理健康,为防控工作提供决策依据。然而,本研究仍有不足之处,由于疫情的原因,本次调查主要基于网络邀请展开,而非随机抽样,对于不熟悉网络和智能设备的人群,可能造成一定的缺失,对全人群的代表性尚嫌不足,后续研究将进一步扩大人群样本量,获取更为完善的信息,使结果更具说服力。

| [1] |

Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novelcoronavirus inWuhan, China[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 497-506. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5 |

| [2] |

World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID- 2019) and the virus that causes it[EB/OL]. 2020.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-thatcauses-it.

|

| [3] |

WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-62 [EB/OL]. 2020.https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200322-sitrep-62-covid-19.pdf?sfvrsn=f7764c46_2.

|

| [4] |

Salzberger B, Glück T, Ehrenstein B. Successful containment of COVID-19: the WHO-Report on the COVID-19 outbreak in China[J]. Infection, 2020, 48(2): 151-3. DOI:10.1007/s15010-020-01409-4 |

| [5] |

齐晔, 陈刘欢, 张栗, 等. 新型冠状病毒肺炎的公众认知、态度和行为研究[J]. 热带医学杂志, 2020, 20(2): 145-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-3619.2020.02.001 |

| [6] |

陈燕, 金岳龙, 朱丽君, 等.基于网络的安徽省居民新型冠状病毒肺炎知识、态度、行为调查分析[J/OL].中华预防医学杂志, 2020. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20200205-00069.

|

| [7] |

Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China[J]. NEJM, 2020. DOI:10.1056/NEJMoa2002032 |

| [8] |

罗琳, 曾晓进, 廖欣, 等.新冠肺炎疫情期公众疾病认知、应对方式及锻炼行为调查[J/OL].中国公共卫生, 2020. https://kns-cnki-net.webvpn.jnu.edu.cn/kcms/detail/21.1234.R.20200228.1143.004.html.

|

| [9] |

刘卫平, 焦月英, 郭天慧, 等.不同人群新型冠状病毒肺炎防控措施建议[J/OL].中国消毒学杂志, 2020. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2672.R.20200326.0931.002.html.

|

| [10] |

WHO.关于新型冠状病毒(2019-nCoV)暴发期间在社区、家庭护理和卫生保健场所使用口罩的建议[EB/OL]. 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-chi.pdf

|

| [11] |

唐舟, 王成学, 胡丽君.各类型口罩在疫情防控期间的临床应用场景[N].中国医药报, 2020-02-25(002).

|

| [12] |

周虹, 朱韩武, 陈柏塘, 等.湖南省郴州市Y县一起家庭聚集性新型冠状病毒肺炎疫情调查分析[J/OL].上海预防医学, 2020. https://doi.org/10.19428/j.cnki.sjpm.2020.20078.

|

| [13] |

赵玉遂, 王磊, 吴青青, 等. 城乡居民人感染H7N9禽流感知信行调查[J]. 浙江预防医学, 2014, 26(11): 1176-9. |

| [14] |

封小林, 谭晓东. 武汉市商业服务人员甲型H1N1流感认知与相关健康行为调查[J]. 中国健康教育, 2010, 26(9): 694-6. |

| [15] |

陈炎添, 郭翼华, 苏雪棠.新型冠状病毒暴发流行的个人防控[J/OL].临床荟萃, 2020. http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1062.R.202002250908.002.html.

|

| [16] |

辛乐忠, 于国红, 朱志刚. 开展健康教育对肿瘤患者知识与行为改变情况的影响[J]. 当代医学, 2019, 25(3): 173-5. DOI:10.3969/j.issn.1009-4393.2019.03.078 |

| [17] |

Wang C, Pan R, Wan X, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020. DOI:10.3390/ijerph17051729 |

| [18] |

Dong L, Bouey J. Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China[J]. Emerg Infect Dis, 2020. DOI:10.3201/eid2607.200407 |

| [19] |

魏华, 李廷玉.新型冠状病毒肺炎疫情对不同人群心理的影响及心理干预的建议[J/OL].儿科药学杂志, 2020. http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1156.r.20200218.1651.001.html.

|

| [20] |

潘莉, 董梅昊. 高校心理育人面临的现实难题及其突破[J]. 思想理论教育, 2019, 3: 90-4. |

| [21] |

杨翠华, 王艳芳, 潘集阳, 等. SARS危机一年后对不同人群心理影响的研究[J]. 热带医学杂志, 2006, 6(2): 159-61. DOI:10.3969/j.issn.1672-3619.2006.02.016 |

| [22] |

王一, 高俊岭, 陈浩, 等.新冠肺炎疫情期间公众媒体暴露及其与心理健康的关系[J/OL].复旦学报(医学版), 2020. http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1885.R.20200307.1736.008.html.

|

| [23] |

沈兵, 陈睦, 尤健, 等.突发公共卫生事件下大型城市应急医疗物资保障体系建设问题与对策[J/OL].中国医院管理, 2020. http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1041.c.20200313.1904.019.html.

|

| [24] |

Garfin DR, Silver RC, Holman EA. The novel coronavirus (COVID- 2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure[J]. Health Psychol, 2020. DOI:10.1037/hea0000875 |

| [25] |

李桂玲, 唐美玲, 魏雪莲, 等. 新媒体环境下高校学生医学信息获取行为研究[J]. 卫生职业教育, 2020, 38(6): 120-2. |

| [26] |

WHO.世卫组织总干事2020年2月28日在2019冠状病毒病疫情媒体通报会上的讲话[EB/OL]. 2020. https://www.who.int/zh/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-february-2020.

|

| [27] |

WHO.世卫组织总干事2020年3月11日在2019冠状病毒病疫情媒体通报会上的讲话[EB/OL]. 2020. https://www.who.int/zh/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

|

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40