功能矫正治疗可以影响颌骨的发育[1],其中的影响因素有很多,关于神经肌肉与颌骨发育的关系,国内外展开了一系列的研究。咀嚼肌的功能对颌骨的形态产生影响已被广泛接受,颅面的形态与咀嚼肌的咬合力或息止位的肌电活动有关,嚼肌和颞肌的肌电活动对面部的形态有影响[2]。研究显示理想的颌骨生长髁突和下颌角需要有牙合提供的最佳的肌肉压缩力,咀嚼肌的肌电活动能够影响颌骨的生长中心颞关节,从而影响颌骨的生长量[3]。有研究报道,咀嚼肌的肌电活动与显示上下颌骨的相对位置关系的ANB 角及上下颌的覆盖关系有高度相关性,颞肌与嚼肌有不同的作用,下颌平面角与颞肌的肌电活动有关,垂直向的颅面形态与嚼肌的肌电活动负相关,与颞肌的肌电活动正相关,休息状态的颞肌∕嚼肌肌电活动比率的增加会加大下颌向前发育的比率,减少ANB 角[4]。嚼肌的肌电活动与下颌骨的生长方向有关[5-6]。目前,国内外关于下颌后缩畸形的生长改良治疗有各种不同的方法,它们的共同点都是利用功能矫正器功能前移下颌促进下颌的生长发育,如何保持治疗效果和维持下颌骨的位置保持前移状态还是目前的难点,复发的原因与咀嚼肌群的肌电活动向治疗前的水平回复有关。咀嚼肌的肌电活动影响牙合力,这不仅影响颅面形状,同时也影响下颌骨的形状,因此下颌骨的生长中心髁突和下颌角区域需要最佳的肌肉压缩力以利于颌骨的生长发育[7]。现阶段国内外在这方面的研究主要着重于记录颌骨功能矫正治疗时咀嚼肌群的肌电活动变化以及探讨这些活动与颌骨发育的关系,但对于如何调节肌肉的肌电活动从而令下颌骨的生长发育中心髁状突和下颌角区域得到最佳的肌肉压缩力,维持咀嚼肌群的肌电活动在合适的水平从而提高并维持疗效的稳定还没有报道。本课题前期研究已经初步研究肌电生物反馈对咀嚼肌的调节方式和治疗时机的选择、治疗周期和治疗频率等[8],本文主要探讨如何调节不同肌肉的肌电活动值,调节颞肌/嚼肌的肌电活动比率,有利于颌骨的发育。

1 资料与方法 1.1 临床资料选择生长发育高峰期10~14岁安氏Ⅱ类下颌后缩患者20 例,男女不限,磨牙远中关系,头影测量ANB角>6°。

1.2 方法记录受试者实验前静息状态下嚼肌(EMG1)、颞肌(EMG2)肌电活动值及其颞肌/嚼肌肌电活动比率作为对照组(T0),实验过程中平均肌电活动值及其比率(T1)、实验结束后1 d的肌电活动值及其比率(T2)作为实验组,观察不同时期肌电活动值及其颞肌/嚼肌肌电活动比率的变化。

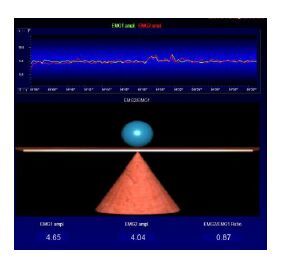

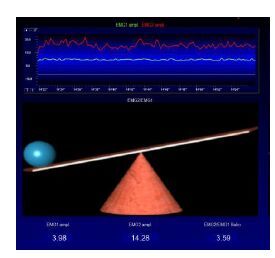

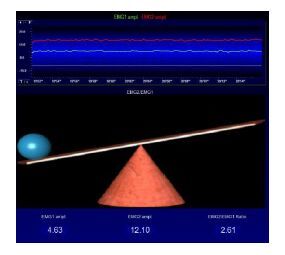

利用专为本课题组研发的颌骨畸形生物反馈治疗系统对受试者进行咬肌/颞肌肌电生物反馈训练,受试者能够直观地通过观察跷跷板倾斜状态的变化观察到肌肉肌电活动的变化情况:第1步:向受试者解释实验原理和研究目的,知情同意;第2步:连接嚼肌肌电(EMG1)电极,颞肌肌电(EMG2)电极和背侧颈部GND(接地)电极;第3步:取上下颌休息位为静息状态,检测EMG1 幅值,EMG2 幅值和EMG2/EMG1,持续时间5 min(时间可以延长);第4步:嘱患者根据屏幕跷跷板倾斜状态(EMG2/EMG1比值)进行颞肌紧张和嚼肌放松的生物反馈训练5 min(时间可以延长);第5步:恢复休息位,观察EMG1 幅值,EMG2 幅值和EMG2/EMG1,持续时间5 min(时间可以延长)。

1.3 统计学处理采用配对t检验方法进行统计学检验,颞肌、嚼肌T0时期的肌电活动作为对照组,T0~T1比较;T0~T2比较,T1~T2比较;T0时期颞肌/嚼肌活动比率作为对照组与T1时期的比较;T0~T1比较;T0~T2比较;T1--T2比较,以P<0.05为差异有统意义。

2 结果 2.1 训练前、中、后过程颞肌肌电的变化受试者在提高颞肌肌电的训练效果非常明显,基本上颞肌肌电幅值增加100%~150%,受试者多采用瞪眼,扬眉,皱眉,动耳等随意运动增强颞肌的肌紧张度;与此同时,嚼肌肌肌电下降值不明显,在反馈训练过程中甚至出现嚼肌肌电幅值“不降反升”的现象,但大多数受试者的嚼肌肌电值在静息,训练,训练后3个阶段均无明显变化(需要注意的是:训练让颞肌肌电增加的同时伴随嚼肌肌电的轻微增加)。以EMG2/EMG1 作为反馈指标可行,训练过程中如图 2,能够明显升高EMG2/EMG1值(图 1,2),使颞肌紧张性活动相较于咬肌紧张性活动占优;经过5 min反馈训练后恢复静息状态时,可观察到嚼肌肌肌电在训练前后无明显变化(4.65-4.63),颞肌肌电则明显增强(4.04-12.10),而且两者比值明显升高(0.87-2.61),推测以EMG2/EMG1 作为反馈指标的肌电生物反馈主要通过提高颞肌紧张度发挥作用(图 1~3)。

|

图 1 静息状态 Figure 1 The seesaw balance in resting state. |

|

图 2 训练中 Figure 2 Mean voltage amplitude of the temporalmuscle was increases with an increased T/Mratio during training. |

|

图 3 训练后 Figure 3 Ahigh T/M ratio at 1 day after training. |

生物反馈训练后颞肌的肌电活动增强,治疗刚结束和治疗结束后1 d颞肌的肌电活动保持增强,治疗前后颞肌肌电活动的变化存在统计学意义(F=12.96,P<0.001)。嚼肌的肌电活动变化不明显,治疗前后嚼肌肌电活动未见统计学意义(F=1.99,P=0.15.8.>0.05,表 1)。

| 表 1 训练前后颞肌、嚼肌肌电活动值 Table 1 Mean voltage amplitude of the masseter muscle andtemporal muscle before training(n=20) |

进一步进行两两比较结果提示,以T0时间的肌电活动作为对照组时,T0与T1(-34.80±40.85,t=3.81、P=0.0012)、T1与T2(25.75±30.37,t==3.79、P=0.0012)的肌电活动值差异存在统计学意义。T0与T2(-9.05±20.64,t=1.96、P=0.0647)肌电活动值差异未见统计学意义。结果提示肌电生物反馈治疗能有效提高颞肌的肌电活动值,治疗结束后1 d颞肌的肌电有所回复。

2.3 训练前后颞肌/嚼肌活动比值的变化 2.3.1 训练后颞肌/嚼肌肌电活动比值均值(n=20)T0时期1.76±1.46;T1时期4.71±4.03;T2时期2.57±2.07。治疗结果显示:治疗后颞肌/嚼肌的肌电活动比值比治疗前增强,治疗结束后1 d颞肌/嚼肌的肌电活动比值有所回复。

2.3.2 训练前后颞肌/嚼肌肌电活动比值对比以肌活动比率T0时间的肌电活动作为对照组时,T0与T1(-2.49±2.71,t=-4.86、P<0.05),T0与T2(-0.81±0.84,t=4.31、P<0.005),T1与T2(2.132±2.04,t=3.97,P>0.05)的肌电活动比值差异存在统计学意义。提示肌电生物反馈治疗能有效提高颞肌/嚼肌肌电活动比值,有利于维持下颌骨的前置位,减少ANB角。

3 讨论目前,国内外对于功能矫正的长期疗效存在较大争议,但是大量的证据证实髁突的生长与功能因素高度相关,髁突在颞下颌关节窝的位置在颌骨健康发育中扮演主要角色[9],功能治疗下颌后缩畸形可引起下颌骨总量和下颌升支的明显增加和颏部的生长增加,功能矫正器前移下颌促进下颌生长发育,改变髁突的生长方向,向后的生长量增加,但是这些结构上的生长改良是短暂的,如何促进骨齿槽和软组织的长时间改建仍有困难[10]。咀嚼肌群的肌纤维类型和收缩力与下颌骨的生长类型有关,颞下颌肌肉的内在平衡,尤其是颞肌是真性Ⅱ类错合的病因[11]。对于一个个体,最终的生长结果由许多不同因素的平衡有关,其中一个重要因素是肌电活动,特殊肌纤维类型与垂直向的生长混乱有关,进一步的研究肌电活动、咬合力、不同纤维类型的含量与颅面形态的关系对了解颅面部得垂直向生长发育很有必要[5]。

本研究组的前期研究发现,随着功能治疗时间的持续,嚼肌和颞肌的肌电活动值有向治疗前的水平回复的趋势,颞肌/嚼肌的肌电活动比率比治疗初期升高,提示颞肌/嚼肌的肌电活动比值升高与下颌骨的位置逐步前移有关,为我们利用肌电生物反馈调节咀嚼肌群的肌电活动提供了反馈参考指标。有研究报道利用肌电生物反馈可以加强肌肉的收缩力[12-13],对于如何同时调节两组肌肉的肌电活动,调节颞肌/嚼肌肌电活动比值是一个全新的探索,以前的生物反馈治疗主要集中在肌肉放松性训练,对于加强肌电活动的方法目前采用受试者主动“瞪眼、皱眉”等诱导方式,目前的训练结果显示通过训练可以有效加强颞肌的肌电活动值,训练期间颞肌的肌电活动提高明显,训练结束后颞肌的肌电活动有向治疗前回复的趋势,20例病人中有15例病人的颞肌肌电活动比训练前提高,5例病人的肌电活动回复到接近治疗前水平,统计学处理发现T2-T0颞肌肌电活动比较差异无显著性,可能原因与病例肌电活动值的个体差异大,导致标准差大,同时研究例数偏少,结果不稳定有关,这种情况下可能需要增加研究例数。为了提高颞肌/嚼肌的肌电活动比值,本研究同时探索降低嚼肌肌电活动值的方法,结果表明,降低嚼肌的肌电活动方法不多,主要通过诱导病人主动放松嚼肌从而降低其肌电活动值,统计学处理结果显示训练前后嚼肌的肌电活动值变化不明显,其变化未见统计学意义。本研究调节颞肌/嚼肌肌电活动比值的方法主要是通过加强颞肌的肌电活动来改变其活动比率,病人可以直观地通过观察本实验专门研究开发的颌骨畸形生物反馈治疗系统自行进行咬肌/颞肌肌电生物反馈训练,受试者能够直观地通过观察跷跷板倾斜状态的变化观察到肌肉肌电活动的变化情况,从而调节颞肌/嚼肌的肌电活动比值,研究结果表明,训练前、训练中、训练后颞肌/嚼肌的肌电活动比率有明显升高,训练中与训练前T0-T1比较,P<0.005,有显著的统计学意义,训练结束后与训练前比较20例病人中有17例表现为比值升高,3例表现为比值回复到治疗前水平,甚至更低,有显著统计学意义(P<0.05),结果表明颞肌的肌电活动有向治疗前回复的趋势,但是仍能维持颞肌/嚼肌活动比值的增高。研究表明如何维持训练结果的长期有效和稳定还需要进一步探讨。按照国内外文献提及的方法[14],如需要进行肌肉紧张性训练,一般需要配备电刺激设备,从而建立中枢-外周的联系。目前方法中采用受试者主动“瞪眼、皱眉”等诱导方式虽然能在训练中明显改变咬肌/颞肌肌电幅值比,但如何能够形成持续性的改变还需要进一步观察,本研究为有效调节颞肌/嚼肌的肌电活动比值,维持颌骨畸形功能矫形治疗的疗效稳定提供了新的方法。

| [1] | Ghislanzoni LT1, Toll DE, Defraia E, et al. Treatment and posttreatmentoutcomes induced by the mandibular advancement repositioningAppliance; acontrolled clinical study[J]. Angle Orthod, 2011, 81 (4): 684-91. DOI: 10.2319/111010-656.1. |

| [2] | Vianna-Lara MS1, Caria PH, Tosello Dde O, et al. Electromyographicactivity of masseter and temporal muscles with different facialtypes[J]. Angle Orthod, 2009, 79 (3): 515-20. DOI: 10.2319/012308-41.1. |

| [3] | |

| [4] | Cha BK, Kim CH, Baek SH. Skeletal sagittal and vertical facialtypes and electromyographic activity of masticatory muscle[J]. Angle Orthod,Angle Orthod, 2007, 77 (3): 463-70. DOI: 10.2319/0003-3219(2007)077[0463:SSAVFT]2.0.CO;2. |

| [5] | Rowlerson A, Raoul G, Daniel Y, et al. Fiber-type differences inmasseter muscle associated with different facial morphologies[J]. Am J Orthod Dentofac Orthop, 2005, 127 (1): 37-46. DOI: 10.1016/j.ajodo.2004.03.025. |

| [6] | Aya K, Mariko H, Kunimichi S. Relationship between occlusalforce and mandibular condyle morphology[J]. Angle Orthod, 2009, 79 (5): 1063-9. |

| [7] | 黄妙琼, 冯航, 陈仲伟, 等. 肌电生物反馈在下颌后缩畸形的生长改良治疗中的作用研究[J]. 中华医学美学美容杂志, 2010, 16 (4): 241-4. |

| [8] | Farias-Neto A1, Martins AP, Figueroba SR. Altered mandibulargrowth under functional posterior displacement in rats[J]. AngleOrthod, 2012, 82 (1): 3-7. |

| [9] | Lorenzo F, Chiara P, Kurt FJ, et al. Long-term skeletal and dentaleffects and treatment timing for functional appliances in Class IImalocclusion[J]. Angle Orthod, 2013, 83 (9): 334-40. |

| [10] | Abrao Malta L, Baccetti T, Franchi LA, et al. Long-term dentoskeletaleffects and facial profile changes induced by bionator therapy[J]. Angle Orthod, 2010, 80 (1): 10-7. DOI: 10.2319/031609-156.1. |

| [11] | Tabe H, Hiroshi MU, Kato M. Influence of functional applianc onmasticatory muscle activity[J]. Angle Orthod, 2005, 75 (1): 616-24. |

| [12] | 黄妙琼, 冯航, 周灿灿, 等. 安氏Ⅱ类下颌后缩畸形功能矫形时咀嚼肌群的肌电活动变化[J]. 南方医科大学学报, 2011, 31 (11): 1932-4. |

| [13] | Govil K1, Noohu MM. Effect of EMG biofeedback training ofgluteus maximus muscle on gait parameters in incomplete spinalcord injury[J]. NeuroRehabilitation, 2013, 33 (1): 147-52. |

| [14] | Volk GF, Finkensieper M, Guntinas-Lichius O. EMG biofeedbacktraining at home for patient with chronic facial palsy and defectivehealing[J]. Laryngorhinootologie, 2014, 93 (1): 15-24. |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35